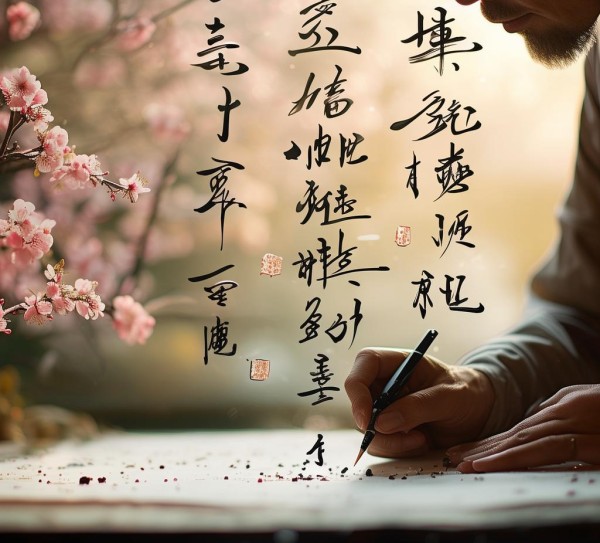

书法哲学,从有他无我到有我无他的思辨之旅

在书法理论中,“有他无我,有我无他”体现了哲学思考,这一观点强调书法创作中,既要融入传统风格(他),又要展现个人特色(我),在相互融合中寻求平衡,体现了艺术与哲学的深刻关联。

书法,作为中国传统文化艺术的瑰宝之一,不仅是一门技艺,更是一种文化的延续,在书法艺术的发展历程中,涌现了众多卓越的书法理论。“有他无我,有我无他”的书法理论,便是其中一颗璀璨的明珠,这一理论不仅彰显了书法艺术的独特韵味,更蕴含着深邃的哲学内涵。

“有他无我,有我无他”这一书法理论,最早由明代著名书法家、理论家董其昌在其著作《画禅室随笔》中提出,董其昌认为,书法艺术应当“有他无我”,即书法家的个性、情感应融入作品之中,使作品具有鲜明的个性特色,他又提出“有我无他”,即在创作过程中,书法家应摒弃自我,追求自然、纯真的表现,使作品呈现出超脱尘世的境界。

“有他无我,有我无他”这一理论,是对书法艺术创作过程中主客观关系的深刻思考,在书法创作中,书法家既是主体,又是客体,作为主体,书法家需将自己的情感、思想、个性融入作品中;作为客体,书法家需放下自我,追求自然、纯真的表现,这种主客观关系的处理,是书法艺术创作的重要环节。

“有他无我”体现了书法家的个性在作品中的彰显,书法家的个性,包括其审美观念、情感态度、技法特点等,这些因素都会在作品中得到体现,如王羲之的书法作品,以其俊逸、流畅著称,这正是王羲之个性在作品中的体现,在书法创作中,书法家应充分发挥自己的个性,使作品具有独特的艺术魅力。

“有他无我”强调了书法家的情感在作品中的表达,书法艺术是一种情感艺术,书法家在创作过程中,将自己的情感融入作品,使作品具有强烈的感染力,如颜真卿的《祭侄文稿》,以其悲愤之情感染了无数读者,在书法创作中,书法家应关注自己的情感体验,使作品具有真挚的情感。

“有他无我”并非意味着书法家可以完全忽略自我,相反,在创作过程中,书法家还需关注“有我无他”,这里的“我”,指的是书法家在创作过程中,应放下自我,追求自然、纯真的表现,这种追求,实际上是对书法艺术本质的回归。

在书法创作中,书法家应关注以下几个方面,以实现“有他无我”:

- 追求自然:书法家在创作过程中,应关注自然界的规律,使作品呈现出自然、流畅的线条美。

- 追求率真:书法家在创作过程中,应关注自己的内心感受,使作品呈现出真挚、率真的情感。

- 追求意境:书法家在创作过程中,应关注作品的整体意境,使作品具有超然物外的境界。

- 追求和谐:书法家在创作过程中,应关注作品各要素之间的和谐关系,使作品具有整体的审美价值。

“有他无我,有我无他”这一书法理论,既体现了书法艺术的独特魅力,又蕴含了深刻的哲学思想,在书法创作中,书法家应关注主客观关系的处理,使作品具有独特的个性、真挚的情感和超然物外的境界,从而真正实现书法艺术的传承与发展。